Herkunft und Kindheit (1875–1891)

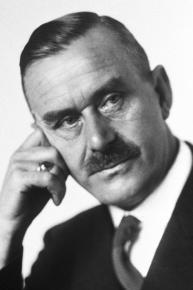

Paul Thomas Mann wurde am 6. Juni 1875 in Lübeck geboren. Die Familie gehörte zum alteingesessenen Kaufmannspatriziat: Sein Vater, Thomas Johann Heinrich Mann (1840–1891), war Getreidehändler, Senator und Mitglied des Lübecker Stadtrats. Seine Mutter, Júlia da Silva-Bruhns (1851–1923), war Tochter eines deutschen Kaufmanns und einer brasilianischen Mutter. Sie brachte ein musisches, lebhaftes Temperament in die Familie ein – ein Kontrast zur nüchternen Strenge des Vaters.

Thomas Mann wuchs mit vier Geschwistern auf: Heinrich (1871–1950), Julia, Carla und Viktor. Besonders zum älteren Bruder Heinrich entwickelte er ein ambivalentes Verhältnis von Bewunderung, Rivalität und geistigem Streit.

Seine Schulzeit am Katharineum zu Lübeck war wenig erfolgreich – er galt als verträumt, literarisch interessiert, aber schulisch eher mittelmäßig. Der Tod des Vaters 1891 brachte einen tiefen Einschnitt: Das Familienunternehmen wurde liquidiert, die Familie zog nach München. Der Verlust der Heimat und der bürgerlichen Stellung sollte ein zentrales Motiv seines literarischen Schaffens werden.

Jugendjahre und literarische Anfänge (1891–1900)

In München besuchte Mann zunächst eine Oberrealschule, brach diese jedoch ab. Eine Anstellung bei der Süddeutschen Feuerversicherung (1894–1895) füllte ihn nicht aus. Parallel begann er, für die Zeitschrift Die Gesellschaft zu schreiben.

1896 folgte er seinem Bruder Heinrich nach Italien. Der Aufenthalt in Rom und Palestrina wirkte für ihn wie eine künstlerische Erweckung. Bereits die frühe Novelle Der kleine Herr Friedemann (1898) zeigte die Grundthemen seines Werkes: Außenseitertum, Krankheit, Schönheit und Tod.

Durchbruch mit „Buddenbrooks“ und frühe Meisterwerke (1901–1913)

Der Roman „Buddenbrooks. Verfall einer Familie“ (1901) begründete Manns literarischen Ruhm. Inspiriert von der eigenen Familiengeschichte, schildert er Aufstieg und Niedergang einer Kaufmannsdynastie. Mit nur 26 Jahren stieg Mann in den Rang eines bedeutenden deutschen Autors auf.

1905 heiratete er Katia Pringsheim (1883–1980), Tochter aus einer wohlhabenden jüdischen Familie Münchens. Katia wurde für ihn intellektuelle Partnerin, Managerin und emotionale Stütze. Aus der Ehe gingen sechs Kinder hervor (Erika, Klaus, Golo, Monika, Elisabeth, Michael).

In dieser Zeit entstanden prägende Werke der Moderne:

- Tonio Kröger (1903), eine Künstlernovelle über das Spannungsfeld zwischen Bürger und Künstler.

- Der Tod in Venedig (1912), eine Novelle über Schönheit, Eros und Verfall, inspiriert von einer Reise nach Italien.

Erster Weltkrieg, Konservatismus und politische Wandlung (1914–1924)

Zu Beginn des Ersten Weltkriegs verteidigte Mann in den „Betrachtungen eines Unpolitischen“ (1918) den deutschen Kulturstaat und wandte sich gegen westliche Demokratie und Liberalismus. Im Gegensatz dazu trat sein Bruder Heinrich für Demokratie und Freiheit ein – der berühmte „Bruderstreit“.

Nach Kriegsende vollzog Thomas Mann eine politische Umorientierung. In der Rede „Von deutscher Republik“ (1922) bekannte er sich zur Weimarer Republik und zur Demokratie. Diese Wende machte ihn zum moralischen Repräsentanten einer ganzen Epoche.

Sein literarisches Hauptwerk dieser Jahre war der Roman „Der Zauberberg“ (1924) – ein symbolisches Panorama der europäischen Geistesströmungen vor 1914. Krankheit, Tod und Zeit fungieren hier als zentrale Motive.

Weimarer Jahre und Nobelpreis (1924–1933)

Die 1920er Jahre festigten Manns Rang als führender Autor der Weimarer Republik. Er erhielt zahlreiche Ehrungen und trat auch international als Redner und Intellektueller hervor.

1929 erhielt er den Nobelpreis für Literatur, offiziell für Buddenbrooks, faktisch für sein Gesamtwerk. Damit war er endgültig in den Rang eines „Dichterfürsten“ erhoben.

Exil und antifaschistisches Engagement (1933–1945)

Mit der Machtergreifung Hitlers 1933 ging Thomas Mann ins Exil. Zunächst lebte er in der Schweiz, später in den USA. 1936 wurde ihm die deutsche Staatsangehörigkeit aberkannt; 1938 nahm er eine Professur in Princeton an, 1944 die amerikanische Staatsbürgerschaft.

Im Exil wurde er zu einem der führenden intellektuellen Gegner des Nationalsozialismus. Seine BBC-Radiosendungen „Deutsche Hörer!“ (1940–1945) richteten sich direkt an das deutsche Volk und riefen zur Abkehr von Hitler auf.

Seine literarischen Werke dieser Zeit:

- „Joseph und seine Brüder“ (1933–1943), eine vierbändige Neudeutung biblischer Stoffe.

- „Lotte in Weimar“ (1939), ein Goethe-Roman.

Nachkrieg und Spätwerk (1945–1955)

Nach dem Zweiten Weltkrieg blieb Mann zunächst in den USA, war jedoch bald der McCarthy-Ära ausgesetzt. Politische Verhöre und antikommunistische Stimmungen führten 1952 zu seiner Rückkehr nach Europa, wo er in Kilchberg bei Zürich lebte.

Sein bedeutendstes Spätwerk ist der Roman „Doktor Faustus“ (1947), der das Schicksal des fiktiven Komponisten Adrian Leverkühn mit der deutschen Katastrophe des 20. Jahrhunderts verknüpft. Mann arbeitete hierfür eng mit Theodor W. Adorno zusammen, um die musikalische Dimension literarisch präzise darzustellen.

Weitere Werke dieser Zeit:

- Der Erwählte (1951), eine mittelalterliche Legende in moderner Form.

- Bekenntnisse des Hochstaplers Felix Krull (postum 1954, Fragment), eine ironische Künstler- und Schelmenfigur.

Am 12. August 1955 starb Thomas Mann in Zürich. Er wurde in Kilchberg am Zürichsee beigesetzt.

Thematische Vertiefungen

Bürgerlichkeit und Künstlerexistenz

Das Spannungsverhältnis zwischen bürgerlicher Pflicht und künstlerischer Leidenschaft zieht sich durch Manns gesamtes Werk. Er selbst verkörperte diesen Dualismus – als „Dichterfürst“ mit bürgerlicher Fassade und zugleich als Künstler, der in seinen Tagebüchern von inneren Konflikten zeugte.

Homosexualität und Eros

Thomas Manns homoerotische Neigungen, in Tagebüchern offen dokumentiert, fanden verschlüsselt Eingang in sein Werk. Besonders Der Tod in Venedig ist als Ausdruck sublimierter Homosexualität zu lesen. Literatur wurde für ihn ein Mittel, unausgesprochene Sehnsüchte gesellschaftlich akzeptabel zu gestalten.

Krankheit und Tod

Krankheit, körperliche Schwäche und Tod sind bei Mann nicht nur biographische Erfahrung (z. B. Katias Sanatoriumsaufenthalt in Davos), sondern zentrale Metaphern. Der Zauberberg macht Krankheit zur Allegorie für geistige und gesellschaftliche Krisen.

Musik als Motiv

Musik war ein zentrales Thema seiner Ästhetik. Besonders im Doktor Faustus ist sie Medium dämonischer Verführung und zugleich Ausdruck höchster Transzendenz. Die Nähe zur Musik bestimmte seine Erzählkunst und seine literarische Selbstdeutung.

Politischer Intellektueller

Seit den 1920er Jahren verstand Mann sich als moralische Instanz. Im Exil wurde er zur Stimme des „anderen Deutschland“ und setzte seine Autorität als Schriftsteller ein, um gegen den Faschismus zu wirken.

Chronologische Zeitleiste

- 1875 – Geburt in Lübeck.

- 1891 – Tod des Vaters; Umzug nach München.

- 1894 – Erste Veröffentlichung („Gefallen“).

- 1896–1898 – Aufenthalt in Italien.

- 1901 – Veröffentlichung von Buddenbrooks.

- 1905 – Heirat mit Katia Pringsheim.

- 1912 – Der Tod in Venedig.

- 1918 – Betrachtungen eines Unpolitischen.

- 1922 – Rede „Von deutscher Republik“.

- 1924 – Der Zauberberg.

- 1929 – Nobelpreis für Literatur.

- 1933 – Beginn des Exils.

- 1936 – Aberkennung der deutschen Staatsbürgerschaft.

- 1938 – Übersiedlung in die USA (Princeton).

- 1939 – Lotte in Weimar.

- 1940–1945 – Radiosendungen „Deutsche Hörer!“.

- 1943 – Abschluss von Joseph und seine Brüder.

- 1944 – Annahme der US-amerikanischen Staatsbürgerschaft.

- 1947 – Doktor Faustus.

- 1952 – Rückkehr nach Europa, Wohnsitz in Kilchberg.

- 1954 – Felix Krull (Fragment).

- 1955 – Tod in Zürich, Beisetzung in Kilchberg.

Literaturhinweise

Primärquellen:

- Mann, Thomas: Gesammelte Werke in 13 Bänden. Frankfurt a.M.: S. Fischer.

- Mann, Thomas: Tagebücher 1918–1955. Frankfurt a.M.: S. Fischer.

- Mann, Thomas: Briefe. Hrsg. von Erika Mann. Frankfurt a.M.: S. Fischer.

Sekundärliteratur:

- Kurzke, Hermann: Thomas Mann. Das Leben als Kunstwerk. München: C.H. Beck, 1999.

- Lehnert, Herbert: Thomas Mann. Leben und Werk. Stuttgart: Metzler, 1996.

- Schöll, Joachim: Thomas Mann. Eine Biographie. Reinbek: Rowohlt, 2015.

- Oelmann, Uwe: Thomas Mann-Handbuch. Stuttgart: Kröner, 2010.

- Martus, Steffen: Die Brüder Mann. Eine Biographie. Berlin: Rowohlt, 2019.

- Adorno, Theodor W.: Philosophische Fragmente zu Thomas Manns Doktor Faustus. Frankfurt a.M.: Suhrkamp, 1963.

- Ziolkowski, Theodore: The Mirror of Modernity: Thomas Mann and the Modern German Novel. Princeton: Princeton University Press, 1991.