Auf den Spuren der Antike. Heinrich Schliemann und die Wiederentdeckung Trojas

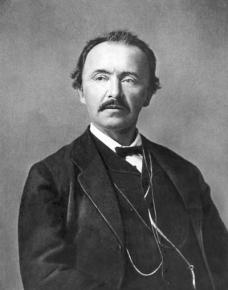

Als Heinrich Schliemann 1833 nach nur 3 Monaten den Besuch des Gymnasiums aufgrund der Geldnöte der Familie abbricht [1], erahnt niemand, welche Karriere der ambitionierte Junge, der sich nach der Betrachtung einer Grafik des brennenden Trojas in einem Kinderbuch schwor, die verlorene Stadt wiederzuentdecken [2], einschlagen wird. Ist auch heute bekannt, dass er nicht als Entdecker der Stadt Troja bezeichnt werden kann, so ist er doch maßgeblich am Publikwerden des Sensationsfundes beteiligt und es ist seinem ausgeprägten Geschäftssinn zu verdanken, dass die Forschung in Troja heute derart weit fortgeschritten ist.

Frühe Kindheit und Ausbildung

Johann Ludwig Heinrich Julius Schliemann, der am 6. Januar 1822 in Neubukow (Mecklenburg) geboren wird, ist das fünfte Kind des protestantischen Pfarrers Ernst Schliemann und dessen Frau Luise. Ein Jahr später zieht es die Familie nach Ankershagen, doch nach dem Tod der Mutter, die nach der Geburt des neunten Sohnes ihrer körperlichen Schwäche erlag, sieht sich Ernst Schliemann aufgrund seines schlechten Rufes in der Stadt dazu gezwungen, seine Kinder von Verwandten großziehen zu lassen. Aus diesem Grund verbringt Heinrich die nächsten eineinhalb Jahre bei seinem Onkel in Kalkhorst bei Grevesmühlen.

Sein Vater weckte durch die Lektüre griechischer und lateinischer Epen bereits in Heinrichs jungen Jahren die Begeisterung für antike Kultur, Literatur und Geschichte [4], kann ihm aber eine Gymnasialausbildung nicht ermöglichen, da ihm die finanziellen Mittel fehlen. So musste der junge Schliemann 1833 nach nur 3 Monaten wieder aus dem Gymnasium in Neustrelitz austreten. [1] Er wechselte auf die Realschule des Ortes und ging 1836 in die Lehre bei einem Krämerladen in Fürstenberg. Bereits in dieser Phase seines Lebens wurde in ihm seine zweite Leidenschaft, die Ambition für den Handel und die Welt der Geschäfte, wach und so beschloß er, sich in Buchführung und Englisch weiterzubilden. Die Lehre musste er jedoch aufgrund eines Lungenleidens abbrechen. Er versucht daraufhin sein Glück auf dem Arbeitsmarkt in Berlin, allerdings vergeblich, so dass er beschließt, nach Venezuela aufzuwandern. [6]

Schliemanns Odyssee

Auf seiner Reise erleidet Heinrich Schliemann 1842 Schiffbruch. Gestrandet vor der holländischen Küste beschließt er aber, nicht in die Heimat zurückzukehren, sondern sich eine Existenz in Amsterdam aufzubauen. Er wird als Kontorbote bei F.C. Quien tätig [7], findet darin aber nicht seine Berufung und beginnt so, sich im Eigenstudium Niederländisch, Englisch, Spanisch, Italienisch, Französisch, Portugiesisch und Russisch anzueignen. Später sollte er seine Sprachkentnisse noch durch Latein, Alt- und Neugriechisch und Schwedisch, sowie Türkisch und Arabisch erweitern. [5] Sein wissbegieriges, ehrgeiziges Wesen ermöglicht ihm einen schnellen Aufstieg auf der Karriereleiter. Er arbeitete sich in kürzester Zeit vom Büroboten zum Korrespondenten und weiter zum Handelsagenten des in Amsterdam ansässigen Handelshauses B.H. Schröder & Co. empor und gründet 1846, nur 2 Jahre nach seiner Anstellung als Korrespondent, eine eigene Niederlassungsstelle in St. Petersburg. [8]

Schliemanns decada de oro

Die 50er Jahre stehen für Schliemann ganz im Zeichen des finanziellen Aufschwungs. 1851 gründet er in Sacramento eine Bank, die Goldgräbern ihre Funde abkauft. Zudem häuft er als Salpeter-, Schwefel- und Bleilieferant im Krimkrieg und als Einsenbahnbau- Investor ein beträchtliches Vermögen an.[5] Auch in privater Hinsicht ereignet sich in dieser Zeit einiges im Leben des Geschäftsmannes. 1852 heiratete er Jekaterina Petrowna Lyshina, eine russische Kaufmannstochter, die ihm drei Kinder schenkte. [9]

Aufbruch ins sagenumwogene Land

1856 beschließt Schliemann, angetrieben von seiner Faszination für Homer, eine Vielzahl von Reisen anzutreten. Nachdem er unter anderem Schweden, Italien, Palästina, Syrien, Athen und Konstantinopel besucht hat, zwingt ihn ein Rechtsstreit 1859 nach St. Petersburg zurückzukehren. Er nimmt seine Reise aber im selben Jahr wieder auf und setzt sie in Spanien fort. [10]

1864 erhält er die Zahlungen aus einem gewonnenen Rechtsstreit und zieht sich damit endgültig aus dem Geschäft zurück. Sein erworbenes Vermögen investiert er zum Teil sofort in weitere Reisen nach Tunis, China, Japan, Ägypten, Nord- und Mittelamerika und Indien. Er beginnt ein Studium der Philologie, Philosophie und Literatur in Sorbonne und publiziert drei Jahre nach der Niederlegung seiner kaufmännischen Tätigkeiten sein erstes Buch "La Chine et le Japon au temps présent". [11]

Die entscheidende Begegnung

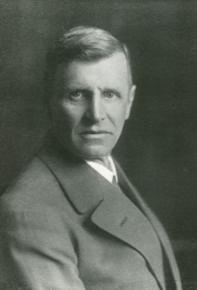

1868 tritt er eine Studienreise nach Ithaka an, wo er nach Spuren der Phäaken sucht, da Odysseus laut Homer bei diesen gestrandet war. Blieb seine 9-tägige Suche nach dem Palast des Odysseus auch erfolglos, so führte sie doch im Zuge seiner Weiterreise in die Troas zur Bekanntschaft mit dem Archäologen Frank Calverts, der bereits vor Schliemann die Hypothese entworfen hatte, dass sich unter dem Burghügel Hisarlik die Burg des Priamos befindet. Schliemann und Calvert gehen eine Kooperation ein, wobei das umfassende Vermögen Schliemanns es diesem ermöglicht, umfangreiche Grabungen in dem Gebiet zu beauftragen. [12] Ein 40 Meter breiter und mehr als 15 Meter tiefer Graben mitten durch den Burghügel Hisarlik soll Erkenntnisse bringen: und das tut er. Durch die unerlaubte Grabung und die Freilegung einer Mauer, stößt das Forscherteam auf einen Schatz, den sie als den "Schatz des Priamos" deklarieren. Zwar ist bis heute unklar, ob es sich bei der entdeckten Stätte tatsächlich um Troja handelt, jedoch ist auszuschließen, dass der etwa 1.300 Jahre vor dem Trojanischen Krieg zu datierende Schatz jener des sagenumwobenen Priamos ist. Schliemann aber fand in der Entdeckung die Übertreffung seiner Hoffnung und die Erfüllung seiner Mission und er vermachte die archäologisch bedeutenden Funde dem Deutschen Staat. [13]

1868 reist er vorläufig nach Paris zurück, wo er sein Werk "Ithaka, der Peloponnes und Troja" gemeinsam mit "La Chine" als Dissertation einreicht. Er erhält 1869 den Doktortitel und reist dann zunächst nach St. Petersburg, wo er die russische Staatsbürgerschaft annimmt. Von dort aus fliegt er in die USA, doch das viele Reisen wirkt sich negativ auf seine Ehe aus, da seine Frau die Reiselust nicht teilt. So kommt es zur Scheidung von Jekaterina Petrowna Lyshina, er lässt sich jedoch von einem Freund, dem Erzbischof Theokletos Vimpos aus Griechenland Fotos von dort heimischen Jungesellinnen zuschicken. [13] Noch im selben Jahr kehrt er nach Griechenland zurück und heiratet die 17-jährige Sophia Engastroménos, die ihn fortan bei seinen Forschungen unterstützt und später sogar die Teilgrabungen in Mykene übernimmt. [14]

Aufgrund von Verzögerungen, die die Grabungen in Mykene vorerst auf Eis legen, beginnt er eine Vortragsreihe in Europa und führt im Zuge seiner Reise Grabungen in Alba Longa durch, das laut des Aeneas- Mythos von diesem gegründet wurde. [15] Noch im Sommer desselben Jahres wird ihm die Grabungserlaubnis für Mykene erteilt und die folgenden Entdeckungen sollten zum größten Erfolg in Schliemanns Leben werden.

Zu Beginn förderte das Team zwei konzentrische Kreise eines antiken Versammlungsplatzes zu Tage. In weiterer Folge stieß man auf prunkvolle Gräber unter denen Schliemann auch jenes der Familie des Agamemmnon zu erkennen glaubte. Die am nächsten Tag entdeckte Goldmaske wird ebenso dem sagenumwobenen Herrscher zugeschrieben. Als die Grabungen am 3. Dezember 1876 eingestellt werden, hat man bis zu diesem Tag die beträchtliche Menge von 13 Kilogramm Goldschätzen gefunden. [13]

Als Schliemann am 26. Dezember 1890 in Neapel 68-jährig verstirbt, hinterlässt er eine heftige Debatte um seine Persönlichkeit. Hochgeschätzt unter Geschäftsmännern, aber unter scharfer Kritik seitens der Geologen und Archäologen, wird der begeisterte Homer- Leser, in der Überzeugung, sein Lebensziel (die Entdeckung der verlorenen Stadt Troia) erreicht zu haben, auf dem Athener Zentralfriedhof begraben. Ein Jahr später wird der Leichnam in ein Mausoleum auf demselben Friedhof umgebettet. [16]

Trotz seiner unkonventionellen und kritisierten Methoden gilt er als wegweisend für die Archäologie. Zu seinen Ehren wurde in seinem Heimatort Ankershagen ein Museum errichtet, das an den Verehrer der griechischen Antike und zugleich den erfolgreichen Geschäftsmann erinnert. Ob es sich bei den Funden tatsächlich um Relikte aus dem sagenumwobenen Troja handelt, kann bis heute nicht mit Sicherheit gesagt werden. Sicher ist jedoch, dass es sich um wertvolle Schätze aus lange vergangenen Zeiten handelt, die durch Schliemanns Wirken der Forschung zugänglich gemacht werden konnten.

Quellenangaben:

[1] Cobet, Justus, Heinrich Schliemann. Archäologe und Abenteurer, 2, C. H. Beck, München, 2007, S.24

[2] Cobet, Justus, Heinrich Schliemann. Archäologe und Abenteurer, 2, C. H. Beck, München, 2007, S.7

[3] Cobet, Justus, Heinrich Schliemann. Archäologe und Abenteurer, 2, C. H. Beck, München, 2007, S.16

[4] Schliemann, Heinrich, Selbstbiographie, 1, Severus, Hamburg, 2012, S.10

[5] https://www.zeit.de/wissen/geschichte/2010-12/schliemann-archaeologie

[6] Schliemann, Heinrich, Selbstbiographie, 1, Severus, Hamburg, 2012, S. 30

[7] Schliemann, Heinrich, Selbstbiographie, 1, Severus, Hamburg, 2012, S. 20

[8] Cobet, Justus, Heinrich Schliemann. Archäologe und Abenteurer, 2, C. H. Beck, München, 2007, S.34

[9] Cobet, Justus, Heinrich Schliemann. Archäologe und Abenteurer, 2, C. H. Beck, München, 2007, S.114

[10] Schliemann, Heinrich, Selbstbiographie, 1, Severus, Hamburg, 2012, S. 9

[11] Schliemann, Heinrich, Selbstbiographie, 1, Severus, Hamburg, 2012, S.33

[12] Cobet, Justus, Heinrich Schliemann. Archäologe und Abenteurer, 2, C. H. Beck, München, 2007, S.60

[13] https://www.zeit.de/wissen/geschichte/2010-12/schliemann-archaeologie/seite-2

[14] Cobet, Justus, Heinrich Schliemann. Archäologe und Abenteurer, 2, C. H. Beck, München, 2007, S.69

[15] Richter, Wolfgang, Heinrich Schliemann: Dokumente seines Lebens, 1, Reclam, Leipzig, 1992, S.251

[16] Cobet, Justus, Heinrich Schliemann. Archäologe und Abenteurer, 2, C. H. Beck, München, 2007, S.86